Interview par Ariel Salleh

L’écoféminisme de Maria Mies se situe au carrefour des mouvements de libération féministes, écologistes et coloniaux. Mies tente de confronter la théorie marxienne aux nouvelles crises politiques de la fin du XXe siècle. Elle fait une lecture heuristique du texte de Marx à la lumière de l’anthropologie moderne et de ce qu’elle appelle les « relations-objets ». Mais Mies est tout autant une activiste qu’une sociologue universitaire. Ses préoccupations vont des essais normatifs sur la méthodologie des sciences sociales aux études empiriques sur l’exploitation des dentellières indiennes, en passant par les campagnes contre la pornographie et l’industrie médicale de la reproduction humaine en Allemagne de l’Ouest. Ariel Salleh s’est entretenue avec elle en 1987 et a finalisé cet entretien par correspondance.

Marchandisation et violence

Ariel Salleh : Il est clair que le féminisme est en crise : les travailleurs et travailleuses du tiers-monde sont séparés des femmes au foyer occidentales de la classe moyenne, alors ces deux groupes devraient a priori participer au mouvement féministe. Les féministes, à leur tour, sont divisées entre les socialistes et ceux qui s’organisent de façon autonome. Mais votre analyse dans Patriarcat et accumulation donne une nouvelle unité et cohérence à la lutte des femmes dans le monde entier [Mies, 1986]. Quelles sont les expériences personnelles qui vous ont amené à cette conclusion ? Ou était-ce déjà déductible de votre lecture du marxisme ?

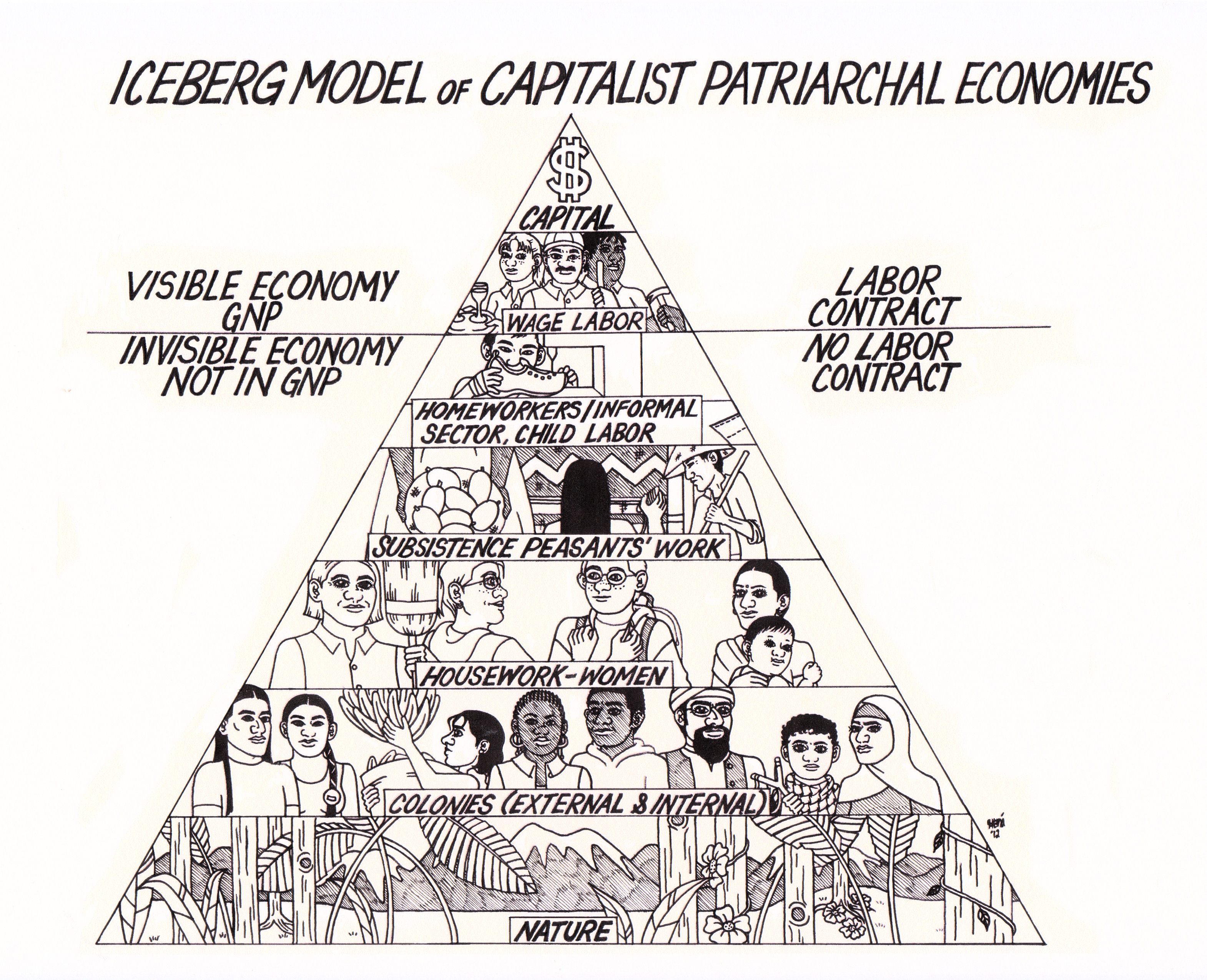

Maria Mies : Je ne pense pas que le féminisme lui-même soit en crise. Les divisions que vous mentionnez font objectivement partie intégrante de la stratégie patriarcale capitaliste sur le mode « diviser pour régner ». Sous le capitalisme, il n’y a pas seulement une division sexuelle du travail, mais aussi une division sociale particulière entre le privé et le public et une division internationale du travail. Toutes ces divisions sont hiérarchiquement structurées et reliées, bien qu’elles apparaissent comme des entités autonomes. Ce qui les lie entre elles est une relation de dépendance basée sur la violence, la production de marchandises et la circulation de l’argent. Dans chacune de ces divisions, j’appelle « colonies » le secteur subordonné.

Ce n’est pas en lisant le marxisme que j’ai acquis ces connaissances. J’ai d’abord fait mon expérience en Inde, où j’ai travaillé et vécu pendant six ans ; ensuite, à partir de 1968, j’ai participé au mouvement des femmes allemandes. C’est en essayant de trouver une explication satisfaisante à l’exploitation continue des femmes ici et dans les colonies « là-bas » que j’ai commencé à lire le marxisme. Mais, comme je l’ai expliqué dans mon livre Patriarcat et accumulation, le marxisme ne donne pas d’explication à cela. La relation constitutive centrale étudiée par Marx et Engels était le travail salarié et le capital, et cela exclut toutes les relations de travail non-salariales. Ces dernières sont reléguées dans le domaine de la « nature » ou sont qualifiées de « précapitalistes » ; ce qui revient au même. C’est particulièrement vrai pour le travail des femmes qui donne et maintient la vie.

Ariel Salleh : L’un des résultats, que vous évoquez dans le livre, est le fait que les marxistes structuralistes renvoient la « question féminine » dans le champ de l’ « idéologie » ; le résultat net étant qu’ils sont aussi politiquement inefficaces qu’ils prétendent être les féministes « culturels » de la classe moyenne ! Ce problème est-il lié à ce que vous décrivez comme le concept de travail « biologiquement déterminé » chez Marx ? Que voulez-vous dire par là ?

Maria Mies : Le concept marxiste du travail n’était certainement pas destiné à être biologiquement déterminé. A la suite d’Adam Smith, Marx souligne que le concept de « travail productif » sous le capitalisme ne signifie plus simplement le travail pour la satisfaction des besoins humains, mais plutôt le travail qui génère un surplus. Ce concept en vient à être dominant et toutes les autres formes de travail sont laissées en dehors du domaine de l’accumulation du capital. En qualifiant le travail salarié de « productif » et tous les autres types de travail non salarié de « non-productif » ou « naturel », Marx a contribué à ce que j’appelle la « naturalisation » du travail des femmes. Le travail des femmes disparaît désormais de la sphère sociale ou humaine et devient invisible, enfermé dans la famille, le « domaine de la nature » ou même le « royaume de la mort » comme l’a dit Hegel.

Le problème de ce concept marxien du travail n’est pas seulement sa division dualiste entre « nature » et « société », mais la relation de domination existant entre ces deux pôles : la société domine la nature, la culture domine la nature, l’homme domine la femme, etc. La femme apparaît aujourd’hui comme une catégorie biologique à la suite des discours des XVIIIe et XIXe siècles. Marx et Engels n’ont pas entièrement rompu avec ce discours. En fait, ils s’attendaient à ce que la réconciliation de l’homme avec la nature vienne d’une nouvelle extension de la domination de l’homme sur celle-ci par le développement de la technologie et de la science en tant que forces productives.

Ariel Salleh : Vous ne parlez pas d’un sexisme universel des hommes derrière tout ça, n’est-ce pas ? Le naturalisme de L’Idéologie allemande de Marx et Engels, par exemple, est lui-même une expression du mode de production capitaliste, n’est-ce pas ?

Maria Mies : Non, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose comme un sexisme intrinsèque aux hommes. Je rejette le dicton de Freud selon lequel l’anatomie est le destin, tant pour les hommes que pour les femmes. Il y a eu de longues périodes dans l’histoire où les hommes n’étaient pas sexistes, et il y a encore des cultures où les hommes ne dominent pas les femmes. Le patriarcat est un système historique et social, et non biologique. Cependant, lorsque dans L’Idéologie allemande Marx et Engels font référence à la « division naturelle du travail au sein de la famille » ou à la « conscience moutonnière ou tribale » qui prévaut jusqu’à ce qu’une « division du travail entre le travail intellectuel et le travail manuel apparaisse », ils acceptent sans critique le concept de Progrès issu des Lumières. Ce discours est fondé sur une maîtrise toujours plus grande de l’esprit humain « masculin » sur la nature ou la matière « féminine ». Avant qu’il n’y ait « industrie et échange », il y avait le viol, le vol et le pillage. Le capitalisme n’aurait pas vu le jour sans la destruction des systèmes de subsistance autosuffisants et autonomes dans les colonies et en Europe, et je crains que la théorie marxienne du développement illimité des forces productives contribue à justifier cela.

Ariel Salleh : Quel est le lien entre tout cela et votre argument sur les différences entre les hommes et les femmes en matière de relation à la nature, votre observation selon laquelle les hommes et les femmes sont productifs de manière différente ?

Maria Mies : Cet argument est souvent interprété à tort comme étant biologique, car il part de la reconnaissance que l’être humain se manifeste dans deux sexes et que les hommes et les femmes interagissent avec la nature dans des corps qui sont, au moins en partie, qualitativement différents. La différence biologique, cependant, n’est pas seulement donnée. La masculinité et la féminité sont définies différemment à chaque époque historique, interprétées et valorisées différemment, selon le mode de production dominant. Dans les sociétés matrifocales, la féminité était interprétée comme le paradigme de toute productivité et créativité. La société patriarcale capitaliste définit la féminité comme étant dépourvue de productivité, d’activité, de subjectivité, d’humanité, d’historicité.

Ariel Salleh : Venons-en à la question des relations entre objets : il me semble que vous considérez que la relation des hommes avec la nature « extérieure » repose sur la médiation des « outils » est au fondement de la logique d’une économie fondée sur l’appropriation – un modèle de prédation.

Maria Mies : J’affirme que les hommes ne peuvent pas considérer leur corps comme « productif » de la même manière que les femmes, qu’ils ont besoin d’ « outils » pour médiatiser leur relation avec la nature en tant que relation productive ou créative. Mais cette relation instrumentale des hommes à leur corps n’aurait pas conduit à une économie d’appropriation ou de prédation si les outils que les hommes ont inventés étaient restés « productifs » au vrai sens du terme. Avec l’invention des armes et le monopole de certains hommes sur ces armes, la relation des hommes à leur corps, entre eux, avec les femmes et avec la nature extérieure, a fondamentalement changé. Les armes ne sont pas des moyens de production, mais des moyens de destruction et de coercition. Par le biais des armes, une relation d’exploitation et de domination peut être établie et maintenue. Ce n’est que lorsque les chasseurs sont devenus des guerriers et que la conquête est devenue une activité économique régulière que la productivité des hommes, basée sur le monopole des armes, a pu apparaître comme un processus indépendant de la productivité des femmes et de la nature.

Ariel Salleh : A terme, la « colonisation » et la « ménagèrisation » [housewifization: la femme maintenue au foyer pendant que l’homme salarié est au travail ; NdT] deviennent les deux faces de la même pièce de monnaie dans l’essor du capital international. La violence contre les femmes étant essentielle au maintien de cette division internationale du travail. Peux-tu nous en donner des exemples ?

Maria Mies : On en trouve de nombreux exemples dans l’histoire du colonialisme, dans la politique de l’esclavage, dans la destruction violente des économies de subsistance autosuffisantes, dans le processus de la chasse aux sorcières en Europe et son pendant historique dans les colonies. Mais aujourd’hui encore, la violence à l’égard des femmes est la méthode « indispensable » afin de maintenir la division internationale et sexuelle du travail, qui est source d’exploitation. La ménagèrisation et la colonisation font partie du système du marché mondial. Toutes deux sont nécessaires à l’accumulation du capital. Dans les colonies modernes, cette violence prend la forme de viols en masse, de meurtres liés à la dot, de stérilisation forcée, de tourisme sexuel, d’utilisation des femmes du Tiers-Monde comme cobayes pour tester les drogues, des technologies pro-natale et prénatale par des sociétés transnationales. Un autre exemple récent de violence néo-patriarcale contre les femmes est la résurgence du suttee [immolation des veuves par le feu ; NdT] en Inde.

Comme je l’ai dit, ces manifestations ne sont ni le résultat d’un certain sadisme inné chez les hommes, ni des vestiges d’un retard féodal. Elles sont le résultat du processus continu d’accumulation primitive du capital, qui a toujours été tributaire de la violence directe. Dans ce processus, les hommes jouent le rôle d’agents du capital, de médiateurs. La plupart des hommes du Tiers-Monde ne peuvent espérer atteindre le niveau de vie de leurs grands frères blancs par le biais du travail salarié. Mais ils veulent quand même avoir accès aux biens de consommation que le marché mondial leur fait miroiter, les téléviseurs, les voitures, les motos, les vidéos, les ordinateurs, qui sont autant de symboles de la modernisation et du Progrès. Ni les individus ni les gouvernements du Tiers Monde ne peuvent atteindre ce niveau matériel par le biais d’un échange non-violent. Le piège de la dette est une conséquence directe de cette impossibilité.

Les gouvernements qui ont adopté une politique de modernisation face à une dépendance réelle devront vendre leurs femmes, ou leurs terres, ou les deux. Le cas des suttee en Inde est révélateur. Comme l’a montré Madhu Kishwar, les hommes qui font campagne pour la renaissance du suttee ne sont pas des « paysans arriérés », mais des jeunes hommes modernes, urbains et instruits qui veulent s’enrichir rapidement, appuyés par de puissants intérêts industriels qui investissent beaucoup d’argent dans les temples et la religion [Kishwar & Vanita, 1984]. En immolant une veuve par le feu, un nouveau sanctuaire de sutte peut être établi, un nouveau culte peut être créé. Les pèlerins affluent vers le nouveau sanctuaire et apportent de l’argent. Le néo-patriarcat et le fondamentalisme religieux vont de pair avec la modernisation et l’accumulation de capital : ils ne sont pas en contradiction. Ce n’est pas seulement dans les néocolonies ou dans le Sud que la violence contre les femmes augmente. Son accroissement dans les pays industrialisés est bien connu : violence conjugale, viol, pornographie. Même l’émergence des technologies de reproduction humaine qui transforment les femmes en matière première de reproduction commercialisable n’est pas possible sans une vivisection virtuelle du corps féminin.

La culture et non la nature

Ariel Salleh : Vous prétendez que la « naturalisation » est le pivot idéologique de ce processus économique. Comment cela fonctionne-t-il ?

Maria Mies : Le concept de « naturalisation » ne peut être compris correctement sans son autre pôle, à savoir « l’humanisation » ou « la civilisation ». L’humanisation implique ici d’être délivré de la nature par le biais de la science et de la technologie. La domination sur la « nature » dans ce sens est toujours une relation destructrice et coercitive. La « naturalisation » signifie donc que non seulement la nature extérieure, mais aussi les femmes et les peuples du Sud, sont considérés comme « nature ». Ainsi définis, ils sont dépouillés de leur subjectivité, de leur valeur spirituelle, de leur dignité et de leur souveraineté. Ces « colonies » deviennent de simples objets ou matières premières pour le processus d’ « humanisation » de la classe ouvrière dans les métropoles occidentales [Mies & al., 1987]. Comme l’a dit mon amie Claudia von Werlhof, tout ce qui est gratuit pour le capital est défini comme « nature ». Il est cependant important de garder à l’esprit qu’une telle conception de la nature est déjà idéologique ; il implique que l’intégrité des formes autonomes de subsistance, notre corps, le fait que les femmes donnent naissance à des enfants, la terre qui produit les plantes et les animaux, auraient déjà été détruits. La nature aurait déjà été assujettie et complètement dominée par « l’Homme ».

Parallèlement, la « nature » est idéologiquement reconstruite de manière sentimentale. Elle est à la fois dégradée et romancée. C’est vrai pour les femmes – « les bonnes et les mauvaises femmes » ; pour la nature – « chaotique et idyllique » ; et pour les peuples colonisés – « les bons et les mauvais sauvages ». Ceux qui ont été « civilisés » ou « humanisés » ne peuvent évidemment pas oublier leur « paradis perdu » : ils aspirent à ce qu’ils ont détruit. Ironiquement, ce désir est la principale force motrice de l’accumulation actuelle de capital : Le tourisme sexuel dans le tiers-monde, l’éco-marketing, etc.

Ariel Salleh : Le concept féministe de « genre » participe involontairement aussi à cette idéologie naturaliste ?

Maria Mies : En effet. Le concept féministe de « genre » participe de ce dualisme et renforce la polarisation entre « nature » et « culture ». Il rejoint le concept de Progrès développé par les hommes blancs, et entérine l’hégémonie de la culture sur la nature. Il participe également à la vision évolutionniste et inéluctable de ce processus. En raison de la distinction faite par certaines féministes entre « genre » et « sexe », il est facile aujourd’hui pour les ingénieurs en reproduction de dire que le domaine de la sexualité et de la reproduction n’est que de la « biologie », donc que c’est leur domaine. En revanche, les manifestations symboliques de ces domaines sont appelées « genre » et on dit qu’elles appartiennent à la sphère subjective, sociale, culturelle ; c’est-à-dire proprement « humaine ».

Ariel Salleh : Ce dispositif de « naturalisation » continue à être important pour l’identité du prolétariat masculin, n’est-ce pas ?

Maria Mies : Oui, le mouvement ouvrier européen, au moins à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, aspirait à atteindre le niveau culturel de la bourgeoisie. Les dirigeants des sociaux-démocrates allemands, alors encore fortement influencés par le « socialisme scientifique », ont vu clairement que pour que la classe ouvrière allemande passe d’une existence prolétarienne misérable à une vie civilisée, une nation industrielle comme l’Allemagne avait besoin de colonies. Les colonies étaient nécessaires afin d’importer à bon marché plus de matières premières, plus de main-d’œuvre et pour ouvrir de nouveaux marchés [Luxembourg, 1931]. Mais « l’humanisation » ou la « civilisation » du prolétariat masculin allemand nécessitait une « famille respectable », où l’homme était le soutien de famille et la femme la femme au foyer. C’est pourquoi la politique coloniale et la politique familiale de l’Allemagne impériale ont été fondamentalement acceptées par les sociaux-démocrates et par les syndicats. En Angleterre et dans d’autres pays industrialisés, la situation était plus ou moins semblable.

Ariel Salleh : Je suppose que l’optimisme technologique de Marx, d’Engels et de nombreux socialistes actuels aurait également été influencé par la relation-objet spécifique des hommes à la nature…

Maria Mies : Aujourd’hui, nous avons atteint un stade où nous pouvons parler d’une convergence idéologique du prolétariat masculin et du capitalisme. Tous deux attendent davantage de « progrès » de la poursuite de la domination de la nature par la technologie. Tous deux collaborent à la poursuite de la destruction des conditions de la vie sur Terre. La classe ouvrière occidentale s’est fortement opposée au mouvement écologiste et au mouvement des femmes. Mais il n’y a pas que la classe ouvrière occidentale qui partage cette utopie technocratique avec le capital. Les travailleurs des pays socialistes actuels partagent le même paradigme du progrès technologique comme clé de tout bonheur. Ses racines théoriques se trouvent en effet dans l’optimisme technologique de Marx, et en particulier d’Engels, qui considère la domination sur la nature comme une condition préalable à la libération de l’humanité, à la transition du « règne de la nécessité » vers le début du « règne de la liberté ».

Ariel Salleh : A quoi ressemblerait, selon vous, une conception féministe du travail et de l’économie ?

Maria Mies : Une conception féministe du « travail » ne peut pas être basée sur la domination. Les femmes ne peuvent pas s’attendre à ce que la libération vienne de l’exploitation continue de la nature et des autres peuples colonisés. Une colonie ne peut pas être décolonisée aux dépens d’autres colonies. Un concept féministe du travail doit donc remplacer la relation économique prédatrice de l’homme avec la nature par une relation de coopération. Le modèle d’une relation coopérative et réciproque entre la femme et la nature est également la seule façon pour les femmes de restaurer leur unicité et leur intégrité corporelle, leur dignité et leur souveraineté sur les processus de la vie. Une conception féministe du travail doit rejeter l’idée que tout « travail nécessaire » est un fardeau qui devrait être effectué par des machines ou des robots. Nous devons promouvoir une idée du travail dans lequel la « jouissance » et la « pénibilité » de l’effort sont unies. Cela nécessiterait une économie différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. J’ai développé ce point dans le dernier chapitre de mon ouvrage Patriarcat et Accumulation. La principale caractéristique d’une telle économie serait de mettre l’accent sur le maintien de systèmes de survie autonomes : une « perspective de subsistance ». Ce serait une « économie morale », fondée sur des préceptes, et non pas seulement sur le mécanisme de l’offre et de la demande.

Ariel Salleh : Les femmes n’ont rien à gagner d’une poursuite de l’éthique de « croissance » qui domine actuellement, n’est-ce pas ? Au fait, lorsque vous avez développé votre perspective de subsistance dans Patriarcat et Accumulation, essayiez-vous consciemment de fournir un pont théorique entre l’éco-féminisme et la politique des Verts ? Sans une émancipation complète des femmes du Tiers-Monde et de l’Occident de leur position subordonnée dans la division prédatrice du travail, la politique des Verts n’aboutira à rien, n’est-ce pas ?

Maria Mies : Je pense en effet que la politique des Verts n’aboutira à rien à moins que les principes de croissance et d’accumulation soient rejetés avec conséquence et qu’une « perspective de subsistance » soit mise en place. Cependant, la politique des Verts en Allemagne de l’Ouest est actuellement loin de tout ça. Lorsque des députés Verts ont été élus au parlement, ils ont commencé à redéfinir leurs objectifs. Leur critique du modèle de croissance industrielle a été mise de côté et ils se sont fait les promoteurs de la « reconstruction écologique du système industriel ». Cela signifie qu’ils attendent une solution à la crise écologique et sociale, non pas tant d’un changement radical dans la vie quotidienne des gens, mais d’innovations technologiques, comme l’énergie solaire, etc. Mais, puisque les sociaux-démocrates ont un programme similaire d’harmonisation de l’accumulation capitaliste par la reconstruction écologique, il est possible que les Verts ne restent pas très longtemps sur la scène parlementaire. Je place mon espoir non pas tant sur les Verts ou tout autre parti que sur l’élargissement du mouvement parmi les gens, en particulier les femmes qui sont prêtes à contester le modèle de croissance grâce à une résistance des consommateurs. Nous avons besoin d’une stratégie combinant simultanément les objectifs du mouvement écologiste, de l’anticolonialisme et de la libération des femmes.

Nouvelles stratégies pour le féminisme

Ariel Salleh : Le féminisme est beaucoup plus vigoureux aujourd’hui en Asie, en Amérique latine et en Afrique. A l’origine, les femmes des colonies ne voulaient pas du tout s’identifier au mouvement féministe. Pourquoi ce revirement ?

Maria Mies : Alors que le vieux préjugé selon lequel « les féministes sont toutes des femmes seules, des lesbiennes, qu’elles détestent les hommes et brisent les ménages » existe toujours chez certaines femmes du Tiers-Monde, celles-ci se trouvent de plus en plus confrontées aux mêmes manifestations du patriarcat capitaliste que nous. La montée de la violence contre les femmes a ravivé la rébellion féministe dans de nombreux pays du tiers monde. Elle ne peut plus être qualifiée d’importation occidentale. Les sœurs du Tiers Monde ont également besoin d’une réponse à la question : « Pourquoi le capitalisme ou la modernisation n’ont-ils pas libéré les femmes ? ». Nous constatons donc que les femmes d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique portent un vif intérêt à la théorie féministe.

Ariel Salleh : Dernièrement, à Londres, je suis tombée à nouveau sur la campagne “Wages for Housework” [Salaires pour le travail ménager ; NdT], vigoureusement menée par des femmes migrantes de couleur au King’s Cross Women’s Centre. Que pensez-vous de la reprise de cette campagne dans la conjoncture actuelle ?

Maria Mies : On comprend pourquoi les femmes qui sont frappées par le chômage, la flexibilisation du travail ou la « ménagèrisation » de plus en plus de secteurs de production exigent un revenu minimum garanti ou un « salaire pour les tâches ménagères ». Cette campagne a même été fructueuse en Allemagne de l’Ouest, dans une certaine mesure, auprès des démocrates-chrétiens. Ils ont accordé aux femmes ayant de jeunes enfants une petite « allocation d’éducation », bien sûr insuffisante, ne serait-ce que pour les nourrir. Bien que cette demande soit compréhensible, en tant que manœuvre tactique, elle soulève les mêmes questions stratégiques que l’ancienne campagne « Salaires pour les tâches ménagères ». Ces questions sont les suivantes :

- Cette revendication peut-elle être appliquée à toutes les femmes du monde ? Est-il concevable que toutes les femmes du monde puissent devenir des « femmes au foyer » entretenues par un homme providentiel ou par l’État-providence ? Cela est-il souhaitable ?

- Puisque l’État doit payer ces salaires pour les travaux ménagers ou un revenu minimum garanti, cette revendication aboutira nécessairement à un contrôle de l’État sur la sphère de la reproduction et des moyens de subsistance.

- Une telle revendication ne présupposerait-elle pas la poursuite de la division internationale du travail et du marché mondial existants ? Il est même envisageable que certaines femmes en Occident puissent être rémunérées pour les travaux ménagers par les intérêts de la dette des nations du Tiers-Monde. Les intérêts des dettes du Tiers-Monde peuvent facilement être utilisés pour nourrir un nombre croissant de travailleurs non salariés ou de chômeurs dans les métropoles. Mais il est impossible de nourrir tous les chômeurs et tous les travailleurs non salariés du monde au même niveau. Si toutes les femmes recevaient un salaire pour les travaux ménagers, aucun des pays endettés ne serait en mesure de rembourser les intérêts de leurs prêts. Ce serait alors la fin des salaires pour les travaux ménagers dans les métropoles.

Ariel Salleh : Changeons de sujet, Maria : je remarque que votre thèse s’appuie sur la déconstruction éco-féministe de la science baconienne de Carolyn Merchant. La critique de la science développée par des féministes anglophones comme Sandra Harding, Evelyn Fox Keller, Hilary Rose et d’autres est-elle bien considérée en Europe ?

Maria Mies : Les livres de Carolyn Merchant et d’Evelyn Fox Keller ont été traduits et sont discutés en Allemagne par des femmes et des hommes qui, depuis Tchernobyl, ont commencé à critiquer les fondements de la science et de la technologie [Merchant, 1982 ; Fox Keller, 1985]. La critique est menée en Allemagne de l’Ouest par le mouvement des femmes contre le génie génétique et reproductif [FINRRAGE – Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering ; <http://www.finrrage.org/>%5D. Les femmes commencent à comprendre que cette technologie équivaut à un renouveau du mouvement eugéniste du début du XXe siècle. Dans d’autres pays européens, la résistance contre ces développements n’est pas si forte. Récemment, j’ai entendu des féministes françaises dire : « Après avoir rationalisé la production, nous rationalisons la reproduction ». En France, la foi dans l’instrumentalisme reste intacte.

Ariel Salleh : Votre offensive contre la méthodologie patriarcale en sciences sociales met particulièrement l’accent sur la recherche-action. Et c’est l’un des aspects les plus marquants de votre écriture, je pense ; non seulement elle apporte un vaste éventail de matériel empirique et historique et montre comment divers domaines de la politique féministe sont liés entre eux, mais elle est clairement inspirée par un engagement personnel de longue date dans la lutte des femmes tant dans le Tiers-Monde que dans l’ « Occident surdéveloppé ».

Maria Mies : Il est vrai que mon travail suit les principes méthodologiques de la recherche féministe formulés pour la première fois en 1978, intégrant la recherche et l’action, la théorie et la pratique. J’utilise toujours ces idées avec mes étudiants, dans des projets concernant les femmes et l’environnement, et avec d’autres groupes. Cependant, dans le climat politique actuel, il semble que rien ne soit plus suspect pour les pouvoirs établis que l’intégration de la théorie et de la pratique. En Allemagne de l’Ouest, il n’y a pas de problème à organiser des cours sur la théorie marxiste ou féministe ; elle est même considérée comme innovante ! Mais dès que vous sortez du milieu universitaire et que vous associez la recherche et la politique féministes, vous êtes suspect. Ou bien vous n’êtes pas considérée comme une « bonne universitaire ».

Ariel Salleh : Pouvez-vous nous parler des descentes de police contre vos collègues féministes allemandes qui s’opposent activement aux technologies de reproduction et au génie génétique ? Ce harcèlement de la part de l’État semble souligner l’importance structurelle de la nécessité patriarcale de s’approprier et de contrôler la « ressource » que constitue la capacité reproductive des femmes.

Maria Mies : Les raids de décembre 1987 contre les femmes dans le mouvement contre les techniques de reproduction et le génie génétique ont été une réaction à l’érosion de l’acceptation par le public de ces nouvelles techniques. Depuis 1985, nos femmes se sont mobilisées contre leurs effets anti-femmes, voire inhumains. L’industrie est désireuse de lancer ces biotechnologies comme l’une des principales « technologies du futur », aussi les descentes de police visaient-elles à intimider le mouvement de protestation et à créer ainsi un meilleur climat pour les investissements ici [Mies, 1987]. Il est clair que ces nouvelles technologies ne peuvent être « rentables » que si l’État intervient pour imposer un contrôle total sur les capacités de reproduction des femmes. Ici, nous voyons à nouveau l’unité du patriarcat et du capitalisme. En Allemagne de l’Ouest, nous avons toujours insisté pour relier notre critique des techniques de reproduction à celle du génie génétique et à la question de la politique de contrôle de la population dans le Tiers-Monde. Ce n’est qu’en montrant l’interconnexion de ces domaines que nous pourrons exposer les implications fondamentalement racistes, sexistes et, en fin de compte, fascistes de ces techniques. [Un deuxième congrès des Femmes contre le génie génétique et reproductif s’est tenu à Francfort en novembre 1988].

Ariel Salleh : Parmi les féministes que j’ai rencontrées en travaillant avec les Verts allemands, certaines ont approuvé le Manifeste des mères [Müttermanifest : est un manifeste publié en 1987 rédigé par une douzaine de femmes des Verts dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes avec enfants en République Fédérale d’Allemagne ; NdT + Wikipedia.de] ; d’autres sont farouchement opposées à ce qu’elles perçoivent comme une forme de naturalisme. À mon avis, ce « débat » marque une nouvelle étape importante dans le développement de notre conscience féministe. Si seulement le mouvement était assez mûr pour travailler sur les antinomies politiques posées par le Manifeste.

Maria Mies : Le groupe du Manifeste des mères a commencé par souligner les nombreux griefs des mères de jeunes enfants dans le mouvement des femmes. Ces griefs sont réels et il n’y a pas eu beaucoup de solidarité avec les mères dans le mouvement féministe. Mais il est faux, comme le font les femmes du Manifeste, de dire que les non-mères sont des « femmes carriéristes » [qui veulent réussir professionnellement ; NdT], ou inversement qu’une carrière professionnelle est synonyme d’émancipation. Cette position a déjà été rejetée assez tôt par le mouvement des femmes. D’autre part, les femmes qui critiquent le Manifeste pour son « biologisme » sont tout aussi superficielles. Elles affirment généralement que les nazis ont également mis la « maternité » sur un piédestal avec leur idéologie « Blut und Boden » [Sang et Terre].

Je considère que ces deux positions sont fausses. Les femmes du Manifeste traitent la maternité comme un antagonisme existentiel mais oublient qu’elle n’est qu’une partie de la vie d’une femme. Les femmes anti-Manifeste, en revanche, ne prennent pas la peine d’aller plus loin que leur rhétorique anti-fasciste – une rhétorique par laquelle tout nouveau mouvement en Allemagne peut être stigmatisé. Elles commettent ainsi la même erreur que les communistes et les sociaux-démocrates ont commise dans la République de Weimar, avant l’arrivée au pouvoir de Hitler. Ces groupes ont dénoncé tous les sentiments de mécontentement qui revalorisaient les thèmes tels que « la nature », « la maternité », « la terre » et « le foyer » comme étant irrationnels, en décalage avec le monde moderne. Et ce faisant, ils ont laissés aux nazis toute cette dimension de la réalité humaine. Compte tenu de sa place dans le discours des Lumières, le « socialisme scientifique » n’a pas pu intégrer ces aspirations soi-disant « irrationnelles » dans son corpus théorique et ses perspectives politiques. En fondant leur utopie exclusivement sur la rationalisation et la lutte des classes, les communistes et les sociaux-démocrates n’ont pas été capables d’entendre les « rumeurs sous le plancher de l’usine », comme l’a dit mon amie Christel Neususs, aujourd’hui décédée [Christel Neusüß (1937-1988) économiste politique, elle a cosigné l’article “L’illusion de l’État providence et la contradiction du travail salarié et du capital” en 1970 qui suscita un large débat au sein de la gauche allemande ; NdT + Wikipedia.de]. Ces rumeurs provenaient de l’aliénation affective de la classe ouvrière industrielle et Hitler a exploité ces sentiments à ses propres fins. Oui, j’espère aussi que la discussion autour du Manifeste des mères pourra transcender l’opposition facile entre « droite » et « gauche », et s’attaquer à ce qui se cache sous la rébellion des mères dans le mouvement des femmes.

Cette interview a d’abord été

publiée en Australie

dans la revue Thesis Eleven n°21 (1988), pp. 129-39.

Elle à été republiée en Angleterre

dans la revue Science as Culture n°9 (1990), pp. 73-87

et aux États-Unis

dans la revue Fifth Estate n°26 (1992), pp. 8-17.

Texte issu du livre

Veronika Bennholdt-Thomsen, Nicholas Faraclas & Claudia von Werlhof,

There is an Alternative,

Subsistence and Worldwide Resistance to Corporate Globalization,

Londres, éd. Zed Books, 2001.

Traduction française par Cunégonde de Bohème, février 2020.

Références

Fox Keller, E. (1985) Reflections on Gender and Science, New Haven, CT: Yale University Press.

Kishwar, M. and R. Vanita (eds) (1984) In Search of Answers: Indian Women’s Voices, London: Zed Books.

Luxemburg, R. (1913) L’Accumulation du capital.

Merchant, C. (1982) The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution, San Francisco, CA: Harper.

Mies, M. (1986) Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour, London: Zed Books.

Mies, M. (1987) “Sexist and Racist Implications of the New Reproductive Technology”, Alternatives, XII, pp. 323-42.

Mies, M., V. Bennholdt-Thomsen and C. von Werlhof (1987) Women: The Last Colony, London: Zed Book