Par Grégory Meurant

La montée des inégalités sociales, particulièrement renforcées dans la société post-COVID, s’accompagne de l’affaiblissement du lien social dans les sociétés industrielles avancées. Parmi les symptômes de cette crise du lien social, nous comptons entre autres l’augmentation des violences intrafamiliales, l’intensification des marques d’agressivité à l’accueil des services d’aide et de soins, et la pénurie des métiers à vocations (Médecins généralistes, assistants sociaux, infirmières, magistrats).

Dans cet article, nous proposons d’utiliser la santé comme un « analyseur social » des mutations de la société contemporaine. Pour ce faire, nous considérons la santé dans sa dimension sociétale, c’est-à-dire comme la qualité de vie dans une société donnée. Selon cette perspective, le handicap n’est par exemple pas vu comme une déficience génétique par rapport à la norme, mais comme une incapacité de la société à s’organiser pour inclure des personnes souffrant de divergences physiques ou mentales. Dans la conception traditionnelle de la maladie, le trouble autistique est perçu comme une déficience mentale. Dans la conception sociétale de la santé, la déficience est sociopolitique – elle exprime l’incapacité d’une société à prendre en compte les comportements neurodivergents. Une société non déficiente ne serait donc pas caractérisée par l’absence de troubles autistiques, mais par sa capacité à sensibiliser le milieu du et à l’organiser pour intégrer les personnes neurodivergentes. La conception sociétale de la santé nous invite donc à éclairer les mécanismes d’exclusion afin de les corriger. C’est selon cette approche que nous abordons la question de la violence en société.

Les différentes facettes de la violence

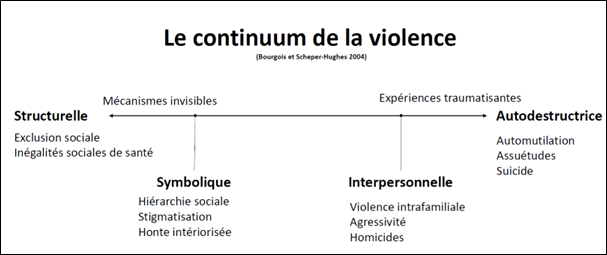

La violence est souvent perçu par ses aspects les plus visibles et les plus traumatisants – les violences interpersonnelles en sont un exemple flagrant. Nous proposons ici, à la suite de Bourgois et Scheper-Hughes[1] de penser la violence comme un phénomène composé de multiples facettes.

Ce continuum nous rappelle que les situations de violences les plus visibles et les plus marquantes, sont aussi le produit de mécanismes invisibles qui peuvent facilement être ignorés. L’engagement dans la lutte contre les inégalités sociales de santé et donc contre les inégalités sociales vient néanmoins avec la responsabilité d’analyser les mécanismes structurels à l’œuvre dans toutes les situations observées.

Il ne s’agit pas ici de présenter une typologie, qui nous permettrait d’identifier dans quelle catégorie de violence se trouve chaque situation analysée, comme si l’une était exclusivement symbolique et l’autre exclusivement interpersonnelle. Notre proposition ici est de considérer que dans toute situation de violence la plus visible, il convient d’explorer quelle autre dimension invisible de ce continuum est également à l’oeuvre.

La violence structurelle : les gradients de santé

La violence structurelle est la plus invisible. Terme inauguré par l’anthropologie médicale[2], il invite à nommer les mécanismes d’exclusion sociale qui ont un impact sur la santé des individus. Le terme « violence structurelle » n’est pas un artifice rhétorique si l’on admet que les inégalités sociales de santé ont un effet en matière de mortalité. L’exclusion sociale génère un taux de mortalité qui pourrait être évité si les inégalités sociales étaient réduites. Selon les pays, les concepts peuvent varier mais signifient la même chose : mortalité évitable en France, surmortalité au Canada, surmortalité ou mortalité prématurée en Belgique et selon les institutions.

David Stuckler a dirigé plusieurs études sur l’impact des politiques d’austérité en matière de mortalité[3], allant jusqu’à nommer son ouvrage destiné au grand public, « quand l’austérité tue »[4]. Les inégalités sociales de santé, notamment en matière de mortalité, représentent un aspect marquant de cette violence invisible.

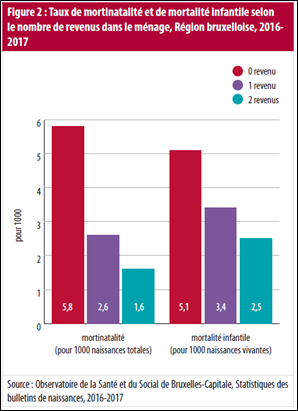

L’Observatoire de la santé et du social bruxellois rapporte, dans son rapport de 2019[5], les différences en probabilité de subir une fausse couche selon le nombre de revenus du travail dans le ménage (voir figure ci-dessous).

Illustrons cette figure de trois situations concrètes. Prenons Stéphanie, mère célibataire et bénéficiaire de l’aide sociale (RSA en France, RIS en Belgique). Imaginons Joséphine, travailleuse sociale et mariée, mais dont l’époux a perdu son emploi dans une vague de licenciement il y a deux ans – et n’a pas retrouvé d’emploi depuis. Enfin, la collègue de Joséphine, Farida, est plus chanceuse, et vit un mariage heureux avec son époux comptable.

Ce que la figure ci-dessus illustre, c’est que Stéphanie a deux fois plus de risques de perdre son enfant avant ou pendant l’accouchement que Joséphine, et environ quatre fois plus que Farida. Joséphine, quant à elle, a deux fois plus de risques de perdre cet enfant que Farida. Cette réalité épidémiologique nous montre la dure réalité des gradients sociaux de santé, c’est-à-dire que les inégalités sociales de santé ne frappent pas que les plus pauvres, mais la totalité de la population à des proportions variant selon le statut socioéconomique.

C’est d’ailleurs ce constat qui a mené la Belgique a adopté un arrêté sur « l’aide médicale urgente pour étranger en séjour illégal » en 1996. Les travaux parlementaires de l’époque révèlent le constat du service obstétrique de l’hôpital Saint-Pierre : la mortinatalité pour les femmes sans titre de séjour était six fois supérieure à celle des femmes ayant un titre de séjour[6].

Dans cet exemple, la violence structurelle est invisible : l’expérience terrible de la perte involontaire d’un enfant apparaît comme une infortune personnelle et traumatisante. Mais l’existence d’un gradient dans les taux de mortinatalité en fonction du nombre de revenus du travail montre que c’est là aussi une violence structurelle qui n’apparaît pas directement comme observable.

L’agence intermutualiste, qui compile les données des mutualités belges, nous montre l’existence des gradients de santé pour de multiples indicateurs de santé[7]. Que ce soit la probabilité de consommer des antipsychotiques, d’avoir un diabète, de bénéficier d’un statut « affection chronique », d’être en incapacité de travail pendant plus d’un an, de souffrir d’une maladie respiratoire chronique, plus le niveau de revenu est faible, plus la probabilité est élevée.

Si la littérature en santé publique abonde d’articles démontrant le lien entre inégalités sociales et inégalités de santé, les théories explicatives sont moins fréquentes. Celle de Richard Wilkinson permet une illustration[8].

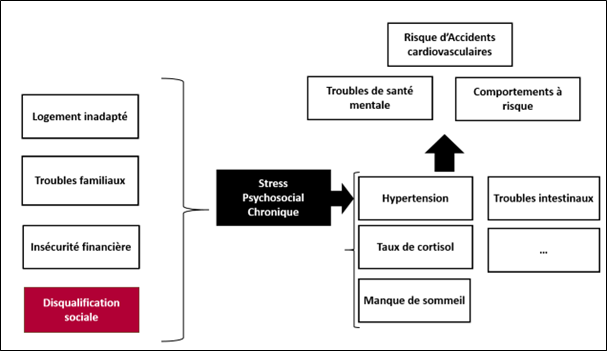

Les conditions sociales dégradées (logement inadapté, troubles familiaux, conditions de travail éprouvantes, insécurité financière) ont comme effet le stress psychosocial chronique. Une autre cause de cette forme particulière de stress est la faible estime de soi qui découle du processus d’exclusion sociale. Les concepts pour désigner ces processus ne manquent pas : exclusion sociale chez Jean Maisondieu[9], disqualification sociale chez Serge Paugam[10], désaffiliation sociale chez Robert Castel[11], tous ces termes désignent un processus d’exclusion du marché de l’emploi qui entraîne les individus dans un sentiment de honte et de stigmatisation. Nous y reviendrons plus bas. D’après Wilkinson, cette disqualification sociale et les autres conditions sociales dégradées augmentent le stress psychosocial chronique. Psychosocial, car il découle de conditions sociales. Chronique, car, contrairement au cadre supérieur dont les responsabilités sont élevées la journée, l’absence de temps de loisir ou d’un espace sécurisant de l’existence maintient ce stress en permanence, y compris lors du retour au logement.

Ce stress psychosocial chronique a des effets physiologiques qui affecte les indicateurs de santé, notamment le taux de mortalité, par l’augmentation de l’hypertension et l’augmentation du taux de cortisol. La chronicité de ces augmentations augmente les risques d’accidents cardio-vasculaires, les mécanismes de décompensation (souffrance psychique, troubles de santé mentale, comportements à risques, diabète), réduit l’efficacité du système immunitaire, développe des troubles de sommeil (qui entraîne une perte de la mémoire à court terme), et toute une série d’autres mécanismes physiologiques entraînant des nouvelles difficultés sociales.

D’après Wilkinson et Picket, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, 2013

Selon ce modèle, des phénomènes tels que la précarité ou la souffrance au travail, qui résultent de certains choix sociétaux, sont donc des violences structurelles. Lorsque ces violences sont connues mais considérées comme normales, inévitables, ou « naturelle » – c’est-à-dire banalisées et immuables, cette violence structurelle produit de la violence symbolique.

La violence symbolique : disqualification sociale et violence institutionnelle

Nous proposons ici deux interprétations de la violence symbolique : la disqualification sociale et la violence institutionnelle. Sur le continuum de la visibilité, la violence symbolique est peu visible, car elle est ignorée par au moins la moitié des parties prenantes de ce processus.

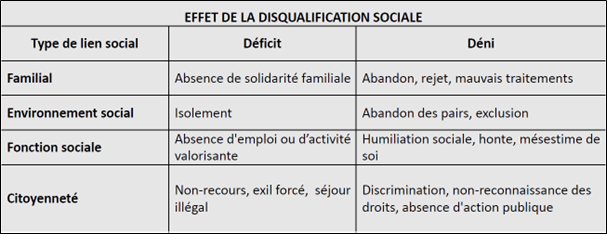

Nous avons vu le lien entre inégalités sociales et inégalités de santé, et plus particulièrement mésestime de soi et stress psychosocial chronique. La violence symbolique peut être interprétée comme le lien entre disqualification sociale et mésestime de soi. Serge Paugam présente la disqualification sociale comme un déficit de lien social. Pour illustrer cela, il définit une typologie des liens sociaux en quatre catégories : le lien familial (entre parents et enfants), le lien de participation élective (entre voisins, amis, connaissances), le lien fonctionnel (avoir une activité reconnue et valorisée, considérée comme utile, dans la société – généralement le travail) et le lien de citoyenneté (l’accès aux droits liés à la citoyenneté). Chacun de ces liens peut être en déficit ou dénier et générer un sentiment de rejet, de honte ou d’humiliation, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Figure 2– D’après Serge Paugam, La disqualification sociale, 2009

La disqualification sociale, en créant un sentiment d’humiliation, de honte et de mésestime de soi, génère donc des inégalités sociales de santé. Par ailleurs, de nombreux auteurs[12] nous rappellent que la pauvreté dans les sociétés industrielles avancées est relative. Les individus n’évaluent pas leur précarité par rapport à ce qu’ils n’ont pas, mais par rapport à ce que les autres ont et dont ils sont privés. Cette évaluation de leur situation socioéconomique par rapport à celle d’autrui accentue le sentiment d’être socialement disqualifié

Rappelons qu’il ne s’agit pas ici de créer des catégories figées, au contraire : la violence symbolique (la disqualification sociale) génère une violence structurelle (une surmortalité par exemple), par l’intermédiaire des effets physiologiques de la honte, et peut provoquer une violence interpersonnelle (agressivité).

Vincent de Gaulejac identifie deux formes de réaction à la honte[13] : la honte réactive (revendication de droits en situation d’injustice, colère, dénonciation de responsables, agressivité) et la honte intériorisée (isolement social, dévalorisation de soi). A partir de ces catégories, une étude française montre la prédominance de la honte intériorisée parmi les locataires de logements sociaux[14], mais aussi deux liens significatifs. D’abord, entre durée de résidence dans un logement vécu comme insalubre et l’abandon des démarches administratives (perçues comme inutiles), accompagnée d’une identification de sa propre existence à la dégradation du logement. Mais aussi entre la suroccupation du logement et l’expression de pensées suicidaires.

Enfin, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec propose une définition intéressante de la désaffiliation sociale dans le cadre des personnes vivant en itinérance :

l’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes.[15]

La « difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté » est présentée ici comme une caractéristique intrinsèque de la désaffiliation et de l’exclusion sociale. Cette définition fait de cette difficulté un objet de travail social plutôt qu’un stigmate assigné à la personne exclue.

La violence institutionnelle désigne les choix institutionnels conscients ou inconscients qui, sans porter un discours explicitement discriminant, organise une situation d’humiliation parfois méconnue des agents de ces institutions. Cette humiliation est néanmoins ressentie par les personnes qui la subissent. L’étude sur l’impact des mesures de confinement sur les « publics invisibilis.é.s » menée par Réa et Fortunier[16] en décrit une belle illustration au travers de l’exemple d’un centre d’hébergement d’urgence. Ce centre interdit l’alcool et l’heure d’entrée la plus tardive est 21h. Les agressions interpersonnelles et les tensions sont fréquentes, et liées à l’état d’ébriété intense des personnes qui arrivent à 21h. Durant le confinement, afin d’éviter les personnes en itinérance de rester dans la rue, ce centre prend des mesures nouvelles. La décision est prise d’installer d’un bar en son sein, d’autoriser la consommation d’alcool vendu, et de permettre aux personnes d’arriver jusqu’à 23h. Les travailleurs constatent alors la réduction drastique de l’agressivité interpersonnelle. Le constat des travailleurs est le suivant : en interdisant l’alcool et en imposant un couvre-feu à 21h, les bénéficiaires se dépêchent de consommer des bouteilles d’alcool fort devant la porte, le plus vite possible. Ils entrent donc dans le centre dans un état extrême d’ébriété à l’alcool fort, qui influence négativement leurs comportements. En installant un bar et en augmentant la durée du couvre-feu, les bénéficiaires consomment de l’alcool moins fort, moins rapidement, et en moindre quantité – ce qui diminue les comportements agressifs.

Cet exemple illustre comment ce qui apparait comme une violence dirigée à la fois vers soi (la consommation d’alcool) et autrui (l’agressivité interpersonnelle) est renforcée par une violence institutionnelle involontaire (les postulats fondant l’organisation des horaires et le règlement du centre).

La violence interpersonnelle : honte, culture criminelle et agressivité

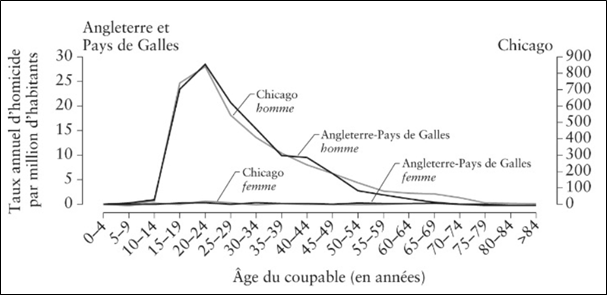

Partons du cas extrême de la violence interpersonnelle : l’homicide. C’est, avant toute chose, un phénomène essentiellement masculin. La comparaison par Wilkinson des auteurs de violence entre l’Angleterre, le Pays de Galle et Chicago, par classe d’âge et par genre est sans appel[17].

Figure 3- Taux annuel d’homicide par genre et par âge, Wilkinson et Picket 2013

Honte et homicides. Le psychiatre James Gilligan a entrepris des entretiens qualitatifs pendant plusieurs décennies en milieu carcéral américain[18]. Il pose le constat suivant : la quasi-totalité des auteurs d’homicide expliquent leur acte par un sentiment d’humiliation (avéré ou non), de déshonneur, et une volonté de restaurer leur fierté par un acte criminel.

Disqualification et violence criminelle. Philippe Bourgois, dans sa longue ethnographie au sein des dealers de crack à New York, nommée « En quête de respect »[19], montre comment une culture de la violence (notamment de la violence sexuelle) s’inscrit selon la même logique d’humiliation. Il exprime en substance le mécanisme suivant : d’une part, la société de consommation valorise de toute part l’acquisition des biens de luxe, d’autre part, elle crée des mécanismes d’exclusion qui privent une catégorie de population de l’accès aux moyens d’obtenir ces biens de luxes.

Dans ce contexte, les individus vivant dans les quartiers défavorisés et dont les opportunités d’ascension sociale sont étouffées par des logiques structurelles invisibles continuent à entretenir une culture de la consommation de luxe, tout en usant de moyens reconnus comme illégitimes et illégaux par les institutions traditionnelles. La culture criminelle, du style gangsta rap, se fonde sur un discours valorisant l‘activité criminelle, l’exploitation sexuelle et le deal de drogue, tout en mettant en avant l’acquisition de voitures de luxes, la consommation de champagne de marque et toute forme de luxe ostentatoire. Ce discours permet d’affirmer la possibilité de « réussir » (en termes financiers) tout en méprisant les circuits classiques de l’intégration par des institutions considérées comme la cause même de l’exclusion – le marché traditionnel du travail, les institutions d’insertions socioprofessionnelles ou d’aides sociales financées par des fonds publics ou caritatifs.

En l’absence de la possibilité de prestige social par une activité rémunérée légitimement reconnue, cette culture se fonde sur une identité hypermasculiniste qui permet de puiser la source du prestige sociale dans une culture de la force, de la domination physique et de la violence physique et sexuelle. Bourgois se préserve bien de défendre cette culture ou de lui trouver des excuses. Au contraire, il la condamne, en rappelant à quel point elle est nourrie par des mécanismes plus invisibles de violence structurelle en matière d’exclusion socioéconomique. La dimension genrée des comportements agressifs propres à cet hypermasculinisme est par ailleurs bien documentée par Lucile Peytavin[20].

En d’autres termes, la violence structurelle (les mécanismes de marginalisation socioéconomiques), la violence symbolique (la violence institutionnelle et la disqualification sociale produisant un sentiment de honte) et la violence interpersonnelle (dans sa forme masculiniste) sont intrinsèquement liées, avec des effets différenciées selon les genres des individus.

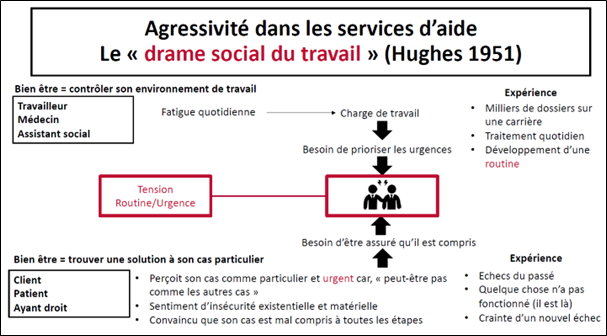

Agressivité dans les services d’aide. Les travaux d’Everett Hughes illustrent également les mécanismes des tensions sociales qui dépendent parfois des positions différentes dans une même situation, un phénomène qu’il nomme le drame social du travail[21] qu’il définit comme une tension entre routine et urgence.

D’une part, le travailleur (concierge, médecin, travailleur social), cherche à contrôler son bien-être en réduisant sa fatigue quotidienne, influencée par sa charge de travail. Pour ce faire, le traitement de centaines de dossiers sur une carrière le pousse à développer une routine de priorisation.

D’autre part, l’usager (client, patient, ayant droit) vient de vivre une situation problématique qui lui fait penser que son cas est particulier – s’il est là, c’est que quelque chose n’a pas fonctionné en amont. Il n’a pas la connaissance des routines du travailleur – qui sont aussi des routines dans le traitement de situations particulières. Il ressent donc le besoin urgent d’expliquer son cas en détail, d’être reconnu dans sa particularité, de comprendre que la singularité de sa situation est prise au sérieux par le travailleur. Pour cela, il a besoin de voir son cas traité en urgence. Cette tension entre routine du travailleur et urgence de l’usager crée une situation de tension sociale dont l’enjeu est intime, puisqu’il induit la sécurité existentielle de l’un (l’usager) et la fatigue chronique de l’autre (le travailleur). Cette tension pèse particulièrement à l’accueil des services d’aides, qui se retrouvent entre les logiques de l’un et de l’autre. Les idiosyncrasies individuelles sont donc poussées vers une situation de tension liées à la différence de position de l’usager (qui pourrait être le travailleur dans une autre situation) et du travailleur (qui pourrait bien être l’usager dans cette autre situation). La tension en apparence interpersonnelle est donc le produit d’une différence, structurelle, de positions dans l’interaction.

Ce modèle ne permet néanmoins pas de comprendre l’ensemble des tensions propres à des services d’aides et de soins. La définition du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec consacrée à l’itinérance citée plus haut nous permet d’illustrer d’autres cas. L’affaiblissement du lien social dans une société s’exprime par la « difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté » pour les personnes exclues. Prenons l’exemple d’un service distribuant une aide sociale en liquide à des personnes en itinérance. Ce service ferme à 15h le vendredi après-midi, mais l’accueil reste ouvert jusqu’à 16h. Une personne bénéficiant de ce service se fait contrôler dans les transports en commun qu’elle n’a pu payer – alcoolisée, elle a réagi agressivement et la police a interpellée. L’incident clos, cette personne arrive en retard au service d’aide sociale – vers 15h30. Elle exprime déjà un discours de ressentiment, maudissant les contrôleurs et les policiers qui l’ont retardé – mais aussi tous les processus d’exclusion qui l’ont menée où elle est. Sans argent, elle devra rester un week-end complet sans ressource. Face à un accueillant désœuvré qui explique que le service est fermé, cette personne frappe dans la vitre en plexiglas installée depuis les mesures de distance sociale liée à l’épidémie de coronavirus. La vitre tombe sur le bureau de l’accueil, qui l’évite. Des personnes interviennent pour faire sortir cette personne. Le passage à la violence physique ici exprime très clairement une réponse à d’autres formes de violences (contrôle au faciès dans les transports, impossibilité d’accéder aux ressources du fait des horaires, expérience de l’itinérance). Mais on peut supposer aussi que l’acte de violence agit comme une prophétie réalisatrice sur l’exclusion constante de cette personne : elle reproduit des actes qui auront pour conséquence de l’exclure et donc de légitimer son identité revendiquée « d’exclu de tout, partout, tout le temps » qui alimente le ressentiment.

Les exemples de violences interpersonnelles sont nombreux : et s’il n’est pas abordé ici, l’augmentation des violences intrafamiliales pendant le confinement ne peut être ignoré.

La violence autodestructrice : assuétudes, suicides et automutilation

Les formes de violence les moins visibles (structurelle, symbolique) contribuent à produire les formes de violences les plus visibles (interpersonnelle, autodestructrice).

Ici aussi, les comportements violents sont genrés, et les comportements semblent influencés par l’existence d’un réseau social. Une étude suédoise dans des classes d’adolescents a cherché a identifié les liens, chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes, entre disqualification sociale, violence interpersonnelle et tendance suicidaire.[22] La disqualification sociale y est mesurée par des indicateurs subjectif et objectif. Le sentiment de disqualification sociale est mesuré par le sentiment pour les jeunes d’avoir moins d’opportunités d’avenir que les autres jeunes de leur connaissance). La précarité objective est mesuré par le fait d’être dans une famille ayant bénéficié d’une aide sociale durant les dix dernières années. La désaffiliation est mesurée par sociométrie dans des : les adolescents remplissent un formulaire où ils indiquent qui sont leurs trois meilleurs amis. La sociométrie permet d’identifier si chaque individu a des amis – l’amitié étant définie par la réciprocité. Il est alors possible d’identifier les adolescents qui ont indiqués des amis mais dont les amis mentionnés n’ont pas indiqué leur nom, ou encore les adolescents qui n’ont pas été mentionné par les autres. Le questionnaire autorise aussi l’option « je préfère être seul ». A partir de cela, on peut définir le degré de « connexion » dans un réseau d’amitiés réciproques ou, au contraire, l’isolement social. Ces variables sont ensuite testées avec les comportements violents.

Les résultats montrent des réponses variées. L’expérience de la disqualification sociale, si elle rassemble l’expérience subjective et la précarité objective, montre un lien avec la violence sous deux formes : interpersonnelles et auto-infligées. C’est la connexion à un réseau d’amitié qui va influencer la forme de violence. Plus un adolescent est disqualifié, plus la violence est probable. Plus cet adolescent dispose d’un réseau d’amitiés réciproques, plus cette violence prend la forme d’une violence interpersonnelle. Plus l’adolescent est isolé socialement, plus cette violence est dirigée vers lui-même, sous la forme de tendances suicidaires.

Conclusion

Du point de vue de la critique sociale, la violence nécessite d’être appréhendée dans l’ensemble de ces dimensions : structurelles, symboliques, interpersonnelles et autodestructrices. Les formes les plus visibles de la violence, du fait qu’elles éveillent des émotions fortes par leur transgression des règles fondamentales de la vie sociale, tendent à faire oublier les formes plus invisibles de violence (structurelles et symboliques). Il ne s’agit certainement pas ici d’excuser les formes les plus agressives de la violence, mais de resituer leur contexte dans un ensemble de forces socio-économiques qui créent les conditions de leurs possibilités.

Les formes les plus invisibles de la violence structurelle produit souvent une violence institutionnelle – en produisant des inégalités fortes dans une société où la consommation de luxe est valorisée, et en restreignant le champ de l’aide sociale adressé aux plus exclus. Ce champ, saturé et manquant de moyens, produit alors ses propres formes de violence institutionnelle parfois malgré lui – du fait de la nécessité de prioriser les demandes, et donc de refuser. Lorsque les services adressés aux plus exclus doivent eux-mêmes exclure, la violence est plus fortement ressentie, créant un ressentiment qui s’exprime soit par la violence autodestructrice, soit par les agressions à l’égard des travailleurs ou des autres bénéficiaires.

Dans cette perspective, la violence est structurelle car

elle résulte d’une organisation sociétale – elle est donc corrigeable, par

l’action sociale, la réorientation des politiques publiques et de l’affectation

des ressources. La réponse sécuritaire ou l’action d’économie agissant sur le

symptôme (les formes les plus visibles de la violence), si elles peuvent être nécessaires

pour gérer l’urgence, ne peuvent se passer d’une réponse plus globale,

politique et concertée sur les causes mêmes de la violence structurelle.

[1] Bourgois P. et Scheper-Hughes N. 2003, Violence in War and Peace, Wiley-Blackwell.

[2] Farmer P. 1996. “Social Suffering and Structural Violence”, Daedalus, Vol. 125/1, Hiver 1996, p.261-283.

[3] Stuckler et al. 2014. “Greece’s health crisis: from austerity to denialism”. The Lancet, Vol..383/991, février 2014,. 748-753 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673613622916 ; Stucker et al. 2017, Austerity and health: the impact in the UK and Europe, Oxford, Oxford University Press.

[4] Stuckler D. et Basu S. 2014. Quand l’austérité tue. Ed. Autrement. https://www.autrement.com/quand-lausterite-tue/9782746738027

[5] Observatoire bruxellois de la Santé et du Social. 2019. Tous égaux face à la santé à Bruxelles ? https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/dossier-20192-tous-egaux-face-la-sante-bruxelles-donnees-recentes-et

[6] Travaux parlementaires de la Chambre, n°364/8 p.231 (1995-1996).

[7] Agence intermutualiste. 2019. Inégalités sociales de santé. https://aim-ima.be/IMG/pdf/inegalites_en_sante_-_rapport_ima_-_final_-_fr_-_20190508.pdf

[8] Wilkinson R. Pickett K. 2013. Pourquoi l’égalité est-elle meilleure pour tous, Ed. Les Petits Matins.

[9] Maisondieu J. 2002. « L’exclusion, un processus mortel », Etudes sur la Mort, Vol.2/122, p.85-91, https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2002-2-page-85.htm

[10] Paugam S. 2009. La disqualification sociale. Essais sur la nouvelle pauvreté. Paris. PUF.

[11] Castel R. 1995. Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris. Fayard.

[12] Elstad 1998. Runciman 1966

[13] De Gaulejac V. 1996. Les sources de la honte.

[14] Claireville A-C. Kermarec F. 2021. « Logements dégradés : un impact dévastateur sur la santé mentale », in La Santé en action, n°457, https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations#:~:text=Accueildocs-,La%20Sant%C3%A9%20en%20action%2C%20Septembre%202021%2C%20n%C2%B0457%20Le,de%20la%20sant%C3%A9%20des%20populations&text=Le%20logement%20est%20un%20d%C3%A9terminant,l’endroit%20o%C3%B9%20elles%20habitent.

[15] Ministère de la Santé et de Services Sociaux. 2014. Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Politique nationale de la lutte à l’itinérance. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/

[16] Fortunier C. Réa A. 2022. Les « invisibilisé.e.s » et le COVID-19. https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2022/04/VF-RAPPORTSInvisibilise.e.s-COVID-19-REAFORTUNIER2021.pdf

[17] Wilkinson R. Picket K. op.cit.

[18] Gilligan J. 2003. « Shame, Guilt and Violence », Social Research, Vol. 70/4, hiver 2003, p.1149-1180.

[19] Bourgois P. 2013. En quête de respect. Paris. Ed. Seuil.

[20] Peytavin L. 2023. Le coût de la virlité. Paris. Le Livre de poche.

[21] Hughes E. 1997. « Le travail et le soi », in Le Regard sociologique. Ed EHESS, p. 75-86

[22] Rojas Y. 2011 “Self-directed and interpersonal male violence in adolescence and young adulthood: a 30-year follow up of a Stockholm cohort”. Sociology of Health & Ilness. Vo. 34/1, Janvier 2012. p.16-30 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9566.2011.01359.x